Foto: Ashraf Amra – UNRWA: United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East, CC BY-SA 3.0 igo, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=161860911

Heute ist der 7. Oktober. Ich weiß es noch genau: Heute vor zwei Jahren saß ich erschöpft von einem langen Tag auf der SPIEL in Essen in einem chinesisch-mongolischen Buffet-Restaurant in Mülheim an der Ruhr, und mein Freund Jan, der mir gegenüber saß, checkte die Nachrichten des Tages, die uns durch den hektischen Standdienst entgangen waren, auf dem Handy und sagte: „Wir haben einen 2. Krieg. Diesmal in Nahost.“

Zwei Jahre ist es her, dass die Hamas, eine Terrororganisation mit dem fehlgeleiteten Anspruch, für Palästina zu sprechen, Israel überfallen hat – ein Tag, der sich in die kollektive Erinnerung eingebrannt hat. Der Schock, die Angst, die Verzweiflung: all das war damals real und ist es noch heute. Die Gräueltaten dieser Angriffe, in weiten Teilen gefilmt auf den Bodycams der Täter, waren unmenschlich, sie verdienen keinerlei Relativierung.

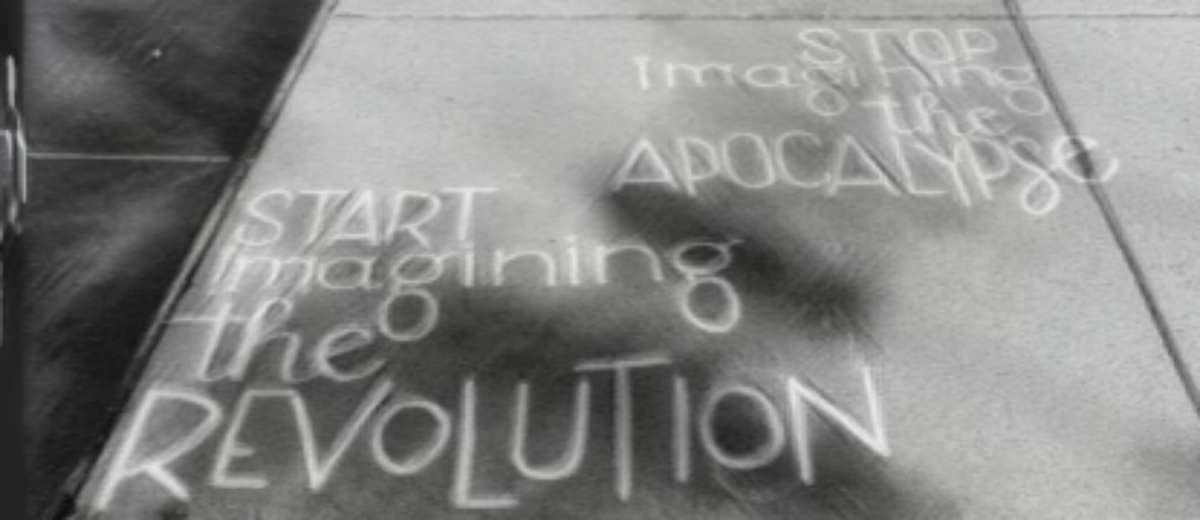

Doch die Geschichte dieses Konflikts beginnt nicht an diesem Tag – und wir dürfen sie gedanklich schon gar nicht dort enden lassen.

Denn was danach geschah, ist eine Tragödie, die in ihrem Ausmaß kaum zu begreifen ist. Der gesamte Gazastreifen liegt in Trümmern. Hunderttausende Menschen haben ihre Häuser verloren. Kinder wachsen in Ruinen auf, ohne Zugang zu sauberem Wasser, Nahrung oder medizinischer Versorgung. Hilfslieferungen verrotten an der Grenze, weil die IDF sie nicht ins Land lässt. Ganze Familien vergehen unter den Detonationen eines Krieges, der längst keine Unterscheidung mehr kennt zwischen Kämpfer:innen und Zivilist:innen.

Die von Rechtsradikalen maßgeblich getragene israelische Regierung beruft sich in ihrem Vorgehen auf das Recht auf Selbstverteidigung – einem Recht, das jedes Land hat. Doch wenn die Verteidigung zu einer Zerstörung ohne jedes Maß wird, wenn sie Leben für Leben auslöscht und jegliche Hoffnung für ein ganzes Volk zerbombt, wenn ihr Vorgehen namhafte Völkerrechtler:innen ein Problem dazu bringt, von Genozid zu sprechen, dann muss man fragen, worin sie sich noch von dem unterscheidet, was sie zu bekämpfen vorgibt.

Was mich besonders beschäftigt, ist das Schweigen. Sicher, es wird viel demonstriert, es werden Parolen gerufen, aber das ist ja nur Lärm.

Mir geht es um das Schweigen derer, die eigentlich gelernt haben sollten, dass Menschenrechte unteilbar sind.

Das Schweigen der deutschen Politik, die sich lieber in Floskeln flüchtet, als moralische Konsequenzen zu ziehen. Die hinter einem vordemokratischen, von Angela Merkel seinerzeit sehr unbesonnen besetzten Begriff wie Staatsräson Zuflucht sucht, statt verantwortungsvolle Politik zu machen.

Ich meine aber auch das Schweigen vieler von uns – aus Angst, das Falsche zu sagen, in einem Diskurs der kaum noch Platz für Zweifel oder Mitgefühl lässt. Ich kann hervorragend damit leben, mit dem von mir ansonsten sehr geschätzten Songwriter Heinz Rudolf Kunze inhaltlich über Kreuz zu liegen, der sich vehement für fortgesetzte Waffenlieferungen nach Israel einsetzt, weil das Land die einzige Demokratie im Nahen Osten sei – immerhin trägt er sein Herz auf der Zunge, und ich weiß bei ihm, was er meint und will.

Ohne jetzt die Wahrheit vom Jahrhundert-Verbrechen wiederholen zu wollen, die so talkshowdurchgenudelt ist, dass sie inzwischen bloß noch zur Phrase taugt: Deutschland trägt in diesem Konflikt eine besondere Verantwortung. Eine Verantwortung, die aus der Geschichte erwächst – aber nicht in ein Schweigen münden darf, wenn die Regierung eines befreundeten Landes (und ich sage bewusst nicht: eine befreundete Regierung) eine Politik betreibt, die jedes Maß, jedes Ziel verloren hat und zahllose Unschuldige das Leben kostet.

Es reicht nicht, irgendwann keine Waffen mehr zu liefern, wenn diese in Gaza zum Einsatz kommen könnten (was für ein wachsweiches Gerede!).

Es reicht nicht, auf diplomatische „Zeichen der Besorgnis“ in Endlosschleife zu setzen.

Verantwortung bedeutet, das eigene ebenso wie das fremde Handeln zu prüfen – und im Zweifel den Mut zu haben, Nein zu sagen.

Nein zu einer Kriegsführung, die aus Rache, die niemals politische Kategorie sein darf, die Menschlichkeit preisgibt.

Nein zu einer Politik, die glaubt, Leid könne Leid auslöschen (und die selbst verständlich auch den Geiseln nichts nützt).

Nein zu einem Diskurs, der Mitgefühl mit verhungernden Kindern zum Antisemitismus erklärt.

Ich glaube, dass Frieden genau dort beginnt, wo man das Leiden aller anerkennt – ohne es gegeneinander aufzurechnen.

So wie Verantwortung genau dort beginnt, wo man hinschaut, auch wenn es weh tut.