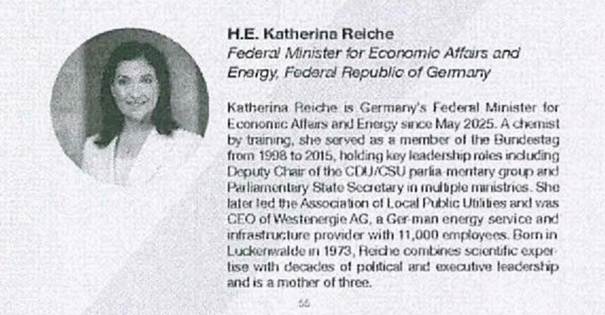

„Ihre Exzellenz“ Reiche: so wird sie in der Konferenzbroschüre angepriesen

© fragdenstaat.de

Wirtschaftsministerin Katherina Reiche erklärt, sie habe an einem exklusiven Gipfeltreffen in Tirol, organisiert von ihrem Lebensgefährten, Ex-Verteidigungsminister zu Guttenberg, und dem ebenfalls abgehalfterte Politiker Sebastian Kurz, Ex Bundeskanzler von Österreich, „nicht in ihrer Funktion als Bundesministerin“ (offizielle Stellungnahme ihres Ministeriums) teilgenommen. Es habe sich nicht um einen Termin des Wirtschaftsministeriums gehandelt. Somit sei dies kein offizieller Anlass. Es bestünde also kein Grund zur Rechenschaft.

Das Problem: Dieses Narrativ hält der Realität nicht stand.

Denn inzwischen liegt die Gästeliste des Treffens vom 3. bis 5. Oktober 2025 mit dem Titel „Moving MountAIns“vor – und sie erzählt eine andere Geschichte. Eine, die deutlich macht, warum Reiche als Wirtschaftsministerin nicht haltbar ist.

Ein „privates Wochenende“ mit öffentlichen Interessen

Die beiden einladenden Politiker treten heute vor allem als Türöffner, Netzwerker und Geschäftsvermittler auf. 90 handverlesene Gäste nahmen an dem Gipfeltreffen teil. Sie sind alles andere als zufällig ausgewählt. Das war keine Grillparty unter Freunden, sondern Hinterzimmerpolitik reinsten Wassers.

Auf der Liste stehen milliardenschwere Unternehmer:innen, Energie-Manager:innen sowie Rüstungs- und Tech-Investor:innen. All das sind Menschen mit konkreten wirtschaftlichen Interessen, die direkt in den Zuständigkeitsbereich des Bundeswirtschaftsministeriums fallen.

Darunter finden sich unter anderem:

- Zoltán Szalai, ein Orbán-Vertrauter aus der illiberalen Kaderschmiede MCC,

- Auren Hoffman, ein enger Verbindungsmann von Peter Thiel, der erklärter Gegner liberal-demokratischer Ordnung ist und unter anderem mit der Palantir-Software zu tun hat,

- Shalev Hulio, der Ex-CEO der NSO Group, verantwortlich für die Pegasus-Überwachungssoftware,

- Rainer Seele, ein Manager, dessen Adnoc-Covestro-Deal, ein milliardenschweres Übernahme- und Investitionsprojekt, das Reiches Ministerium genehmigt hat,

- sowie Marko Đurić, Außenminister von Serbien, das EU-Sanktionen gegen Russland unterläuft.

Alles rein privat natürlich. Aber warum legt Frau Reiche auf diese absurde Unterscheidung so viel Wert? Wer privat solchen Umgang pflegt, kann uns im Amt nicht vertreten.

Weil „privat“ in diesem Kontext bedeutet:

- keine Protokolle

- keinerlei Transparenz

- keine parlamentarische Kontrolle

- keine Auskunftspflicht

- keine Journalist:innen (außer Paul Ronzheimer von BILD)

Sobald Reiche einräumen würde, dass dieser Termin dienstlich relevant war, müsste sie sich erklären – Auskunft geben, mit wem sie gesprochen hat, worüber und warum.

Also erklärt sie den Trip in die Alpen kurzerhand zum Privatvergnügen.

Das Parlament fragte nach, aber Reiche verweigerte die Antwort. Die Grünen nannten das zu Recht eine Täuschung des Parlaments.

Fast alle anderen Teilnehmer:innen reagieren ebenfalls nicht auf Medienanfragen oder lassen wissen, man werde keine Auskünfte erteilen. Dieses Schweigen spricht Bände.

Das Problem ist nicht Korruption

Man kann lange darüber streiten, ob hier juristisch bereits Korruption vorliegt. Das ist aber gar nicht der Kern des Problems.

Das wirklich Verstörende ist, dass ein solches Verhalten offenbar nicht einmal mehr als problematisch gilt, dass eine Bundesministerin es für akzeptabel hält, „privat“ Zeit mit Akteur:innen zu verbringen, deren Interessen sie beruflich regulieren, beaufsichtigen oder begrenzen soll – und sich anschließend auf Freundschaften und Freizeit beruft.

Politische Integrität beginnt nicht erst der Unterschrift unter einem Vertrag. Sie beginnt bei der Frage, in welchen Kreisen man sich bewegt wie ein Fisch im Wasser.

Wer privat Umgang mit erklärten Antidemokraten wie Peter Thiel und Konsorten pflegt, kann uns im Amt nicht glaubwürdig vertreten.

Die schleichende Normalisierung der Lobby auf der Regierungsbank

Das alles wäre an sich ja schon schlimm genug. Noch schlimmer ist jedoch das dröhnende Schweigen danach.

Korruption, Vetternwirtschaft, Drehtür-Mentalität und Inkompetenz als das neue Normal auf der Regierungsbank. Kanzler Merz hat sie ja schließlich berufen, die Gaslobbyistin.

Von und in der cdU überrascht das niemanden mehr. Es empört aber auch darüber hinaus kaum noch jemand. Es bleibt folgenlos – und genau so entsteht die Politikverdrossenheit, über die dann Politiker jeglicher Couleur wohlfeil in Talkshows jammern: nicht durch große Skandale, sondern durch die ständige Wiederholung kleiner Grenzüberschreitungen, die folgenlos bleiben.

Fazit

Katherina Reiche, die nicht verantwortungsvolle Ministerin, sondern Fossillobbyistin ist, muss in meinen Augen nicht zurücktreten, weil sie sich strafbar gemacht hätte. Sie muss zurücktreten, weil sie gezeigt hat, dass sie den Unterschied zwischen privater Nähe und öffentlicher Verantwortung entweder nicht versteht oder bewusst verwischt.

Beides disqualifiziert sie für das Amt einer Bundesministerin.

Denn wer „privat“ so denkt, handelt früher oder später auch politisch so.

Quellen:

https://fragdenstaat.de/artikel/exklusiv/2026/01/reiche-gaesteliste-alpentreffen/

https://www.zdfheute.de/politik/reiche-ministerin-tiroler-gipfel-100.html